【最新研究が証明】野球がうまくなるはずの長時間練習は逆効果! それ知らないと危険です

今回お伝えする内容です

【最新研究が証明】野球がうまくなるはずの長時間練習は逆効果! それ知らないと危険です

こんにちは。

ホロス・ベースボールクリニックの石橋秀幸です。

あなたも「野球の上達には長時間の練習が必要」だと信じていますか?

ところが、スポーツ科学の研究では、それを否定する報告があるのです。

実は、「長時間の疲れすぎる練習」は、お子さんの野球スキル習得にさまざまな形で悪影響を与えてしまいます。

それが、野球の上達を阻害する可能性があると聞いたら、気になりませんか? さらに「燃え尽き症候群」につながるリスクも指摘されているんです。

そこで今回は、次の内容をお伝えします。

- 長時間練習が逆効果になる科学的メカニズム

- 野球センスを効率的に伸ばす「分散練習法」

- 疲労がフォームに悪影響を与える具体的な理由

- 適切な疲労管理で能力を最大化する実践テクニック

これらの内容は、私の35年以上の研究と指導により実証されたものです。最新の研究事例も含めて詳しくお伝えしていきます。

お子さんが、無理なく着実に野球を上達させる方法があります。根性論に疑問を感じている方にとっては、とてもためになる内容です。

ぜひ、最後まで内容をチェックしてください。

疲れるまで練習させるのは、実は逆効果?

あなたは、「長時間練習すればするほど野球は上達する」と思っていますか?

ズバリ! この考えは大きな誤解です。

今回は、なぜ「疲れすぎる練習」が逆効果なのか? その仕組みを、脳と身体のメカニズムから、わかりやすく解説していきます。

お子さんを着実に上達させるための知識を一緒に身につけましょう。

長時間練習で本当に上達する?

あなたのお子さんのチームは、週末の練習時間どれくらいですか?

野球の練習は、朝から夕方暗くなるまで行っているチームが多いようです。いわゆる、「強豪」といわれるチームは、その傾向が強いと聞きます。

先日も、「酷暑でも毎週末8〜10時間練習をしている」という小学生チームがあると耳にしました。

多くの野球指導者は、「長時間練習すればするほど上手くなる」と考えがちです。熱心な指導者ほど、むしろお子さんのことを思って長時間練習を行っているのだと思います。

しかし、やみくもな長時間練習は、お子さんの脳や体に負担がかかります。結果として、長期的な野球スキル習得の妨げになる可能性があるのです。

分散練習が効果的?

スポーツ科学の研究では、練習の量には限界があると指摘されています。その限界を超えてしまうと、ケガのリスクが高まります。

たとえば、「分散練習」と「集中練習」について、興味深い複数の研究があります。

「分散練習」は、適度な休憩を挟みながら短時間の練習を繰り返す方法です。「集中練習」は、休憩なしで一気に長時間行う練習方法です。

同じ練習時間でも、「集中練習」より「分散練習」の方が、運動スキルの定着率が高い傾向にありました。

なぜでしょうか?

分散練習は、疲労の悪影響を軽減できるからです。また、適切な休憩により、脳が情報を整理し記憶する働きが活発になるためと考えられています。

お子さんの野球能力は、やみくもに練習時間を増やすだけでは、最大限に引き出されません。むしろ、科学的な根拠に基づいた「分散練習」を取り入れることをお勧めします。

それが、お子さんが無理なく着実に野球スキルを身につけ、成長し続けるための秘訣なのです。

ちなみに、質の高い練習について、【練習は質が9割】驚くほど上達!親子で始める「意図的な練習」3つの極意で詳しく解説をしました。ぜひ確認してみてください。

脳には限界ラインがある?

あなたは普段の練習で、お子さんの疲れをどのように管理していますか?

実は、お子さんの脳には、情報処理の「限界」があることが科学的にわかっています。つまり、野球のパフォーマンスアップには、「疲労」についての理解が重要なのです。

疲労には、「身体的な疲労」と「精神的な疲労」があります。それぞれが、野球のパフォーマンスに影響を与えます。これは、お子さんが一生懸命頑張っている裏で、脳が疲労している可能性があるということなんです。

そして、パフォーマンスが落ちるほど「疲れた」と感じると、脳の中心と体の各部の両方に悪影響が広がります。そのため、長時間にわたり体を動かすと、集中力が低下し体の動きが悪くなるのです。

さらに、精神的な疲れが、脳の「機能的同期性」を変えることがわかっています。これは、脳の各部分が「どれだけチームワーク良く働いているかを表すもの」です。

これが変化すると、脳内の各部が協力し合う働きが低下してしまいます。情報伝達がスムーズにいかなくなる可能性があるのです。

なお、【初公開】科学的野球指導!小中学生は「脳」を鍛えて、野球センスを劇的に伸ばすべしでは、脳科学を活かした野球上達のアプローチについて解説しています。

疲労管理の実践方法

これだけは覚えておいてください!

あなたのお子さんが「疲れた」と感じるのは、気持ちの弱さではないのです。疲労は、気力や根性でなんとかできるものではありません。

実際に脳と体の両方で起きている、体の変化の重要なサインなのです。

この疲労感には、個人差があります。睡眠時間や栄養摂取の影響も受けます。ですから、日頃からのコンディショニング管理が重要になるわけです。

では、どうすればいいのでしょうか?

脳の疲れや限界を理解することで、やみくもな練習を防ぐことができます。適切なタイミングで休憩や体のケアを行いましょう。

たとえば、1時間ぶっ通しで練習するのではなく、8〜30分程度の短い練習を何回かに分けてみましょう。

練習の合間に休憩を取り、身体的にも精神的にも疲労回復させることで、次の練習に集中して取り組むことができるのです。

なお、反復と休息については、【野球センスを意図的に作る】”5分ボーっ”で脳の配線工事!最強の反復&休息法で詳しく解説しています。確認してみてください。

疲労でフォーム崩壊⁉︎

「つらい練習を乗り越えたものだけが勝負に勝てる!」

そう考える野球指導者は多いかもしれません。しかし、科学的に見ると、これは間違いです!

疲労がたまると、集中力が切れてしまいます。すると、お子さんの野球スキル習得にどう影響するのか?

ここが重要なポイントです。

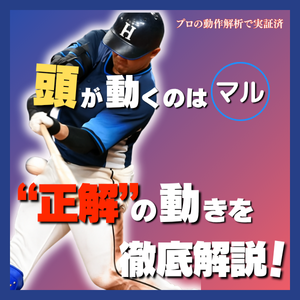

まず知っておいてほしいのは、疲れてくると、動きの精度が悪くなります。その状態で無理に練習を続けると、望ましくない動きを繰り返すことになります。

つまり、悪いフォームのクセがついてしまう可能性があるのです。これには、脳内物質が影響しています。

野球のスキル習得には、ドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質の働きがとても重要です。でも、集中力が低下すると、これらの物質の放出が妨げられてしまいます。

すると、どうなるのでしょうか?

お子さんは、集中しているつもりでも「ボールを見る力」が落ちてしまいます。「反応する時間」も遅くなります。さらに、「次にどう動くか」といった判断力も低下してしまうのです。

加えて、筋肉が疲れると「力加減の感覚」が鈍くなってきます。

たとえば、バットを振る時、「どのくらいの力で振ればちょうど良いのか」がわからなくなります。これは、普段より余計な力を使ってしまい、非効率な動きの原因になるのです。

バランス感覚にも影響してしまう

ここまでの話を知って、あなたの疲労への考えは変わってきたでしょうか?

実は、疲労の悪影響はこれだけではありません。バランス感覚にも悪影響を与えてしまうのです。

たとえば、足の筋肉が疲れると、足首の位置感覚が低下することが研究で示されています。野球の守備や走塁などは、常に動的なバランスが求められます。しかし、疲労状態では、素早い正確な動きが難しくなる可能性があります。

さらに問題なのは、疲れてくると姿勢が悪くなることです。でも、お子さんは何とか体勢を保とうとします。すると、いつもと同じようにスイングしているつもりでも、違う動きになることがあります。

たとえば、体に余計な力が入ってしまったり、様々な部分が過剰に動いてしまうこともあります。これは、無意識に起こってしまうのです。

このように、脳が疲れることで、本来は無意識にスムーズに行える動作に影響を与えてしまいます。意識的に動きをコントロールしようとすることで、かえって非効率な動きが起こりやすくなってしまうのです。

つまり、うまくなるための練習が、逆の結果をまねくことにもなりかねないのです。

これからのお子さんの練習は、過去の慣習だけでなく、科学的な視点を取り入れることが大切です。疲労を管理せずに練習を続けても、お伝えしてきた悪影響だけでなく、ケガのリスクも高まってしまいます。

だからこそ、スポーツ科学や疲労管理などの専門知識を持って指導にあたることが不可欠な時代になったのです。

今回のまとめ

やみくもな長時間練習は、お子さんの脳や体に過度な負担をかけ、長期的なスキル習得の妨げになる可能性があります。

適度な休憩を挟む「分散練習」は、疲労の悪影響を軽減し、運動スキルの定着率を高める効果が期待できます。

疲労は気力の問題ではなく、脳と体が発する重要なサインです。

疲労した状態での練習は、悪いフォームの定着や、判断力・バランス感覚の低下につながってしまいます。

科学的な視点を取り入れた練習計画で、お子さんが無理なく着実に野球がスキルアップできるようにサポートしていきましょう。

それでは、引き続き野球の上達のために頑張っていきましょう。

次回も、さらなる野球の上達につながるアイデアをお伝えしますので、楽しみにお待ちください。

野球上達に関するお悩みや疑問点がありましたら、いつでもご連絡ください。

あなたからのご連絡をお待ちしています。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

参考文献:

Ericsson KA, Harwell KW. Deliberate Practice and Proposed Limits on the Effects of Practice on the Acquisition of Expert Performance: Why the Original Definition Matters and Recommendations for Future Research. Front Psychol. 2019 Oct 25;10:2396. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02396. PMID: 31708836; PMCID: PMC6824411.

Luz, J. E. M., Santos, H. D., & Bonuzzi, G. M. G. (2022). Effects of the different distributed practice regimes on the learning of three-ball cascade juggling task. Brazilian Journal of Motor Behavior, 16(2), 153–161. https://doi.org/10.20338/bjmb.v16i1.268

Menayo, R., Morales, N., Pulido, S., & Fuentes-García, J. P. (2024). Massed and Distributed Practice on Learning the Serve in Recreational Tennis Players. Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202403.1539.v1

Baker, J., & Young, B. (2014). 20 years later: deliberate practice and the development of expertise in sport. International Review of Sport and Exercise Psychology, 7, 135 – 157. https://doi.org/10.1080/1750984X.2014.896024.

Li, T., Zhang, D., Wang, Y. et al. Research on mental fatigue during long-term motor imagery: a pilot study. Sci Rep 14, 18454 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-69013-2

Yuan Rui , Sun He , Soh Kim Geok , Mohammadi Alireza , Toumi Zakaria , Zhang Zhendong

The effects of mental fatigue on sport-specific motor performance among team sport athletes: A systematic scoping review、Frontiers in Psychology、VOLUME=Volume 14 – 2023、YEAR=2023、URL=https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1143618

Branscheidt M, Kassavetis P, Anaya M, Rogers D, Huang HD, Lindquist MA, Celnik P. Fatigue induces long-lasting detrimental changes in motor-skill learning. Elife. 2019 Mar 5;8:e40578. doi: 10.7554/eLife.40578. PMID: 30832766; PMCID: PMC6443347.

Barbosa BT, de Lima-Junior D, Moreira A, Nakamura FY, Batista GR, Faro H, Fortes LS. Mental fatigue and sleep restriction effects on perceptual-cognitive performance in trained beach volleyball athletes. Front Psychol. 2025 May 9;16:1537482. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1537482. PMID: 40417017; PMCID: PMC12098282.

Behrens, M., Gube, M., Chaabene, H. et al. Fatigue and Human Performance: An Updated Framework. Sports Med 53, 7–31 (2023). https://doi.org/10.1007/s40279-022-01748-2

Vuillerme, Nicolas and Matthieu P. Boisgontier. “Muscle fatigue degrades force sense at the ankle joint.” Gait & posture 28 3 (2008): 521-4 .

オンラインレッスンをご用意しています

野球初心者のお子様と、一緒に楽しく学べるオンラインレッスンです。

野球初心者の上達には、こちらのオンラインレッスンがお勧めです。

ぜひ、あなたの感想を聞かせてください

今回の内容について、あなたの感想を聞かせてください。

または、「こんなことが知りたい」ということがあれば、どんなことでも大丈夫です。

野球をしていて「?」があった時には、すぐに私に質問をしてください。

小学生はもちろん、中学生、高校生、大学生など、野球をしているすべてのプレーヤーの質問にお答えします。

そして、今回の情報が、あなたのお知り合いにとっても有益だとしたら、どうかお知り合いに情報をシェアしてください。

公式メルマガで、最新情報を入手してください

ブログの更新情報を、Holos Baseball Clinic 公式メールマガジンでお送りします。

野球に必要な

- 運動能力向上の方法

- 運動センス向上の方法

- トレーニングやコンディショニングのこと

- ケガ(スポーツ障害)や成長痛の予防

- クラムジー対策

など、エビデンスに基づいた情報を選りすぐり、週1〜2回お届けします。

下のボタンから、今すぐ登録してください。

ほかにも、

- お子様の運動能力と運動センスを高める方法

- 体の成長のための栄養管理について

- トップレベルの野球選手が行なっているセルフケア(コンディショニング)

- 成長痛やスポーツ障害について

などなど、今お困りで情報をお探しでしたら、ホロス・ベースボールクリニックが制作したオンラインコースがお役に立つかもしれません。

今すぐ、個別指導が必要ですか?

お子様の成長痛、肩やヒジのケガで、思うように野球の練習に取り組めていないなど、お困りのことはありませんか?

成長痛やケガからの回復については、あなたのお子様の状況を判断しながら、オリジナルのサポートが必要になります。

石橋が直接状況を確認して、トレーニングの指導を行っています。

そして、現在の体の状態や特徴(長所と短所)を知ることで、ストレングポイントがわかるコンディショニングチェックのサービスも開始しました。

コンディショニングチェックについては、こちらで詳しくわかります。

コンディショニングチェックについても、個別のトレーニング指導についても、小学生はもちろん、中学生、高校生、大学生も対象に行なっています。

ライバルに差をつけたい。

レギュラーを確保したい。

もっと上手くなりたい。

そういった思いがある選手は、ぜひ、ホロス・ベースボールクリニック事務局までご連絡ください。

好評発売中です

ホロス・ベースボールクリニックがお届けするkindleブックが、大好評です。

小学生の野球が、なかなか上達しない理由

「子どもが野球をはじめたが、なかなか思うように上達しない」

「野球をはじめて1年経ったけど、思うように上達していない」

そのようなお悩みの声が寄せられています。そこで、どうして小学生の多くが、野球が上達しないのかについてまとめたガイドブックを作りました。

小学生の場合、上達しないのには理由があります。そして効果的に上達する方法があります。

また、今回は「一流選手になるための心の習慣」についても触れています。

野球の上達にお悩みでしたら、ぜひご一読ください。

強い体をつくり、野球のパフォーマンス向上に必要な情報がオールインワンのガイドブック

野球をする子どもにとって必要な、運動能力のこと、運動センスのこと、強くて大きな体をつくる方法、トレーニングやコンディショニングのことetc…

知っているようで、じつは間違った認識を持っていることがたくさんあるはずです。

あなたのお子様が健康的に成長でき、野球の能力やセンスを高めるために、ぜひご一読ください。

お子様の強い気持ち(メンタル)を養いたい方へ

野球は、気持ちで結果が大きく左右するスポーツです。

身体能力以上に、気持ち(メンタル)のトレーニングが必要かも知れませんね。

野球をする小中学生に必要で具体的な、メンタル強化の方法を60のアプローチにまとめました。

でも、一つ一つのアプローチはとても簡単です。

親子で一緒にメンタル強化してみませんか?